「ウクライナ支援の現場から」〜世界人権宣言八尾市実行委員会 総会記念講演会に参加

ウクライナの問題に触れて、「なにかできないものか」とか「個人の力でどうしようもないなあ」とか、もやもやして過ごしているなんて方もいるのではないでしょうか?この講演会に参加して、実際に支援の現場に行っている人の話を聞いて、少し、「自分にできること」のヒントも得ることができたかもと思っています。そんの感想をしたためておこうと思います。

講師はハンガーゼロの清家さんとジェロム ・カセバさん。

支援の現場のようす

まずは、実際に支援現場に入っておられるジェロムさんのお話でした。

多様な団体、人たちの協力のもと成り立っている支援の現場

ポーランド政府が窓口になって、世界のいろいろNGOを受け入れているそうです。支援の現場では、そういった団体が、つながって協力し合いながら、支援を進めているということを聞きました。

例えば、アメリカの団体が場所を用意して、そこで、いろいろなNGOのメンバーが働いて、食事や生活用品などを提供したりするそうです。

「どうなっているんだろう」とか疑問にも思っていたなかったのですが、たしかに、実際の支援の現場で、いろいろな団体がバラバラの方向向いて、やっていたら支援は進まないなあと。そこではやはり「コミュニケーション」が重要になってくるだろうと思いました。互いのことを知り合いながら、合意形成をしていく、そんなスキルが求められると思いました。

食料の提供など、寝泊まりの場所の提供などを、いろいろな団体が協力しながら支援をすすめていく

アメリカの団体が場所を用意して、いろいろなNGOの人が働いて、食事を提供したりする。

コロナどころではない

コロナのことは支援現場にも同じようにあります。

でも、マスクをしている場合ではないそうです。大きな混乱の中、命の危機を脱してきた人たちにとって、マスクをしているかどうかは、重要な問題ではないということは想像に難くないです。

支援現場にいたジェロム・カセバさんも自身もワクチンをうって現場に入ったけど、2回コロナにかかったということでした。

支援いろいろ

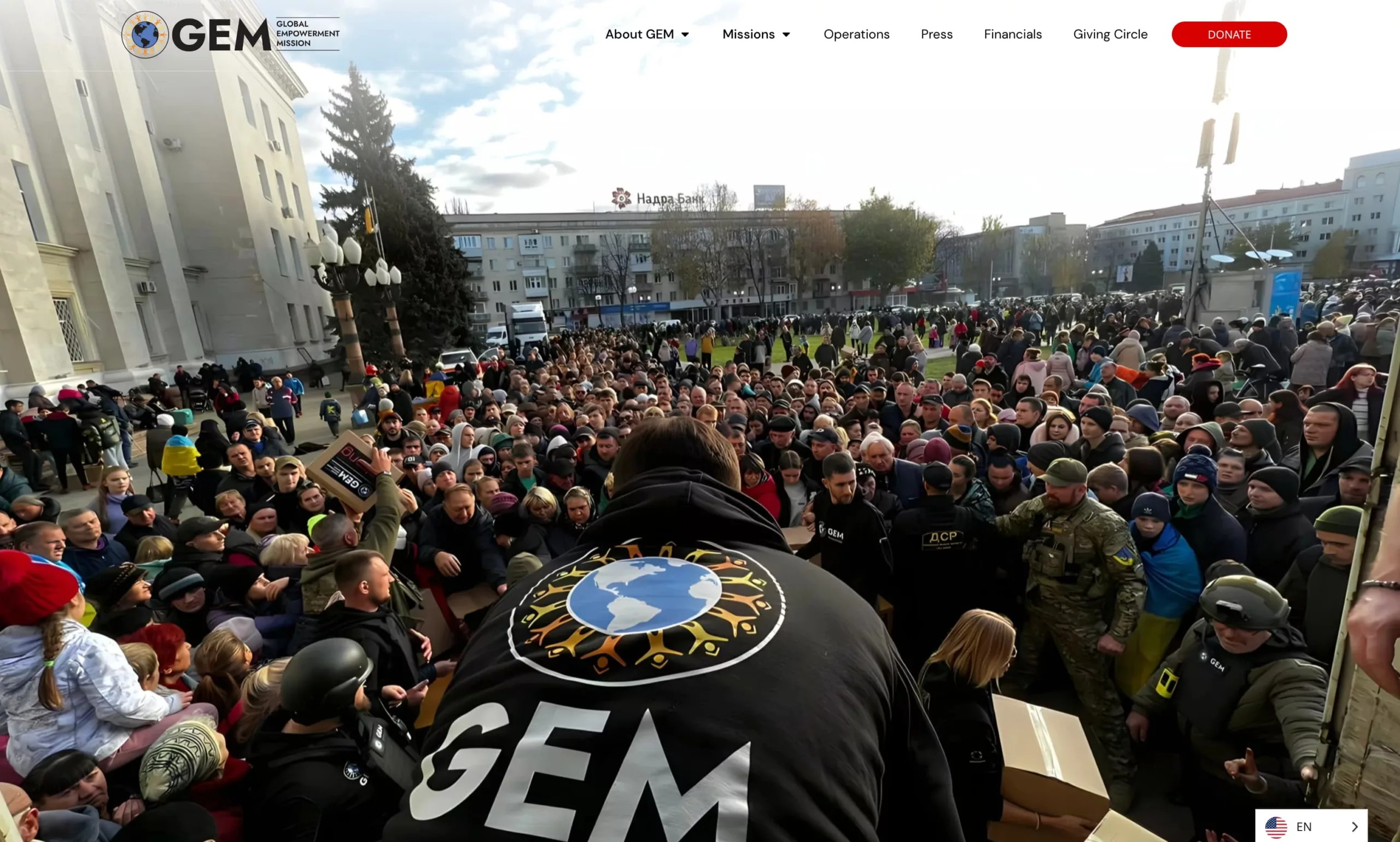

ワルシャワとジェシェフにで大きな倉庫→コストコみたいなものを運営しているのがGEMという団体。

この団体では、ウクライナ現地へ物資を届けるなどの支援も行っているということでした。

難民の日本への受け入れ

身元保証人がいるような人の受け入れは、国の支援(日本)が入れるので、自治体が手を出しにくいのだそうです。いろいろな自治体が動きやすいのは、身元保証人のいない人の受け入れなのだそうです。八尾来た方もいます。

日本財団が、日本に来たあとの生活費支援(月10万円を半年)込で募集したところ1000人の枠がすぐに埋まってしまい、更に追加で受け入れをするそうです。

世界のこととハンガーゼロのこれからの話

ここからは、ハンガーゼロの清家さんのお話でした。

国連という枠組みの限界

フィンランド、スウェーデンがNATO加盟申請をしていることに触れられました。1980年代からロシアとの国境の問題はあって、それでNATOへの加盟をしないという判断をしていたのが、今回のウクライナへの侵攻で、それどころではないということで、加盟申請をしたのだそうです。

国連では、ウクライナの国連大使が、ロシアの若い兵士の母とのSNSのやりとりと、そのやりとりのあと、その兵士がすぐに亡くなってしまっていることを報告。そんな中で、国連は何をやっているのかという主張をしたそうです。

国連は、結局、戦勝国による組織であること、拒否権の問題で、このような事態に対応しきれないことが露呈している。新しい枠組みが必要なのかもしれないと

ハンガーゼロの今後の活動

- GEMが運営する倉庫での活動を続けるそうです。

- ウクライナ孤児院支援

- 孤児を日本で受け入れるということも考えたが、国際的な人身取引の危険性などもあって、それはできないのだそうです。ウクライナの中で安全な地域に移送するという活動にとりくむということでした。

- ウクライナスポーツ選手支援

- ワルシャワの女性卓球選手への支援をすでに進めているそうです。

- 日本に避難したい人の窓口

- 各国のデスクがあるそうです。そこに、ハンガーゼロが日本のデスクを置いている。

日本へ避難したい人の対応の中でのエピソードを紹介してくれました。

ある15歳の少年と20歳代の女性の姉弟の避難をサポートしたときの話。担当した人が、車で移動中に、「日本で何をしたいか?」ということを尋ねました。そのスタッフは「勉強したい」とか「スポーツをしたい」とか、そんな答えを想定していたそうですが、返って来た答えは「生きたい」というもの。涙をこらえきれなかったそうです。

質問:子どもたちにわかってほしいこと、伝えたいことは?

そんから1つ質問をしました。

今、戦火の中での支援の必要性はとてもよく理解できた中、こういった戦争や紛争を防ぐ手立てが見えない。ロシアの侵攻に対して、ウクライナが対抗する。対抗せざるを得ない、でも、それでは戦争が終わらない。こういった課題の解決にむけて、これからおとなになる子どもたちに一番わかってほしいことはなんですか?

ジェロムさんが答えてくれたのが以下のことです。

- 今世界で起こっていることに注意をはらう。どんなことが起こっているかを知っておくということ

- 世界とのつながり、コミュニティでのつながりを意識すること。今は1つのことがおこれば世界中が影響し合うということ。その負の影響は、まず立場の弱い人(国)へ。例えばガーナでは、すでに、物価が3倍にも跳ね上がっている。ある程度国力のある国には影響がまだ限定的。

- グローバルに考えて、ローカルに行動するということ。

自分にもできそうなこと

- 何が起きているのか、知ろうとすること。

- 支援のとりくみは思っている以上にいろいろ動いている。そういうことへもアンテナを貼って、そこへの支援をできる範囲でする(寄付とか)

- 子どもたちに語ること

最後に、世人やお事務局からのあいさつでは、在日コリアンのこともふまえつつ、日本に逃れてきたウクライナの人々が、この先も安心して暮らしていける環境を維持していきたいという話もありました。ここには、自分としても関われるというか、ここに関わらずしてどこに関わるのだ!と思った次第です。

それぞれが、それぞれの場所で、それぞれの関わりの中でできることをしていこう!という思いを持ち続けたいなと思いました。